Рези́стор (англ. resistor, от лат. resisto — сопротивляюсь) — пассивный элемент электрических цепей, обладающий определённым или переменным значением электрического сопротивления, предназначенный для линейного преобразования силы тока в напряжение и напряжения в силу тока, ограничения тока, поглощения электрической энергии и др.

Свойства резистивных элементов можно использовать в следующих целях:

— преобразование силы тока в напряжение и наоборот;

— ограничение протекающего тока с получением его заданной величины;

— создание делителей напряжения (например, в измерительных приборах);

— решение других специальных задач (например, уменьшение радиопомех).

Резисторы подразделяются на терморезисторы, фоторезисторы, магнитозависимые резисторы.

Терморези́стор (термистор, термосопротивление) — полупроводниковый прибор, электрическое сопротивление которого изменяется в зависимости от его температуры. Терморезисторы делятся по типу зависимости сопротивления от температуры. Они могут быть отрицательными (NTC) или положительными (PTC).

NTC-термистор или резистор с отрицательным температурным коэффициентом является термистором (терморезистором). Характеристика NTC-термистора состоит в том, что с ростом температуры уменьшается сопротивление. Резистор с отрицательным температурным коэффициентом может устанавливаться в датчике температуры жидкости, датчике температуры воздуха, датчике температуры испарителя, датчике температуры окружающего воздуха, датчике температуры аккумулятора.

Резисторы с отрицательным температурным коэффициентом часто используются в качестве датчика температуры, поскольку они имеют диапазон от -20°С до 120°С. Свойство резистора с отрицательным температурным коэффициентом заключается в том, что с ростом температуры уменьшается сопротивление.

Резистор с положительным температурным коэффициентом обладает свойством увеличивать сопротивление при повышении температуры PTC-термистор устанавливают в датчики уровня жидкости, датчики расхода воздуха, воздушные обогреватели.

Фоторезистор — это резистор, который реагирует на интенсивность освещения. Когда фоторезистор поглощает свет, его сопротивление уменьшается. В темноте сопротивление может достигать 10 000 000 Ω (Ом) (10 МОм). Как только свет попадает на датчик, значение сопротивления быстро снижается до 1000 Ω или еще до более низкого значения.

Датчики фоторезистора устанавливают, например, во внутренних зеркалах заднего вида с автоматическим уменьшением яркости освещения, в датчиках освещения, датчиках солнечного излучения и камерах.

Магнитозависимый резистор (англ. Magnetic Dependent Resistor) (рис. 1.5) это резистор, который реагирует на магнетизм. Когда магнитное поле меняется, то меняется и сопротивление. Такие резисторы часто используются в современных антиблокировочных тормозных системах.

Сопротивление достигает максимального значения, когда угол между направлением тока через резистор и линиями магнитного поля равен 0°.

Сопротивление является минимальным, когда угол между направлением тока через резистор и линиями магнитного поля равен 90°.

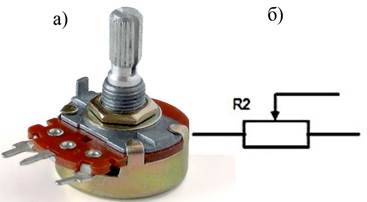

Переменный резистор называют потенциометром Потенциометр (рис.1.6) имеет прочную металлическую или пластиковую ручку, связанную с ползунком, которая позволяет отрегулировать сопротивление, после чего происходит деление переменного напряжения.

В условных знаках и обозначениях символом потенциометра является резистор с проходящей через него стрелкой. Стрелка является третьим соединением и показывает, что потенциометр — это переменный резистор.

В зависимости от характера изменения сопротивления выделяют линейные и логарифмические потенциометры.

Потенциометры с линейным изменением сопротивления называются линейными. В линейных потенциометрах сопротивление изменяется в прямой зависимости от угла поворота контакта. Потенциометры с логарифмическим изменением сопротивления называются логарифмическими. В этих потенциометрах значение сопротивления увеличивается с помощью логарифмической функции.

Катушка индуктивности (индуктивный элемент, иногда дроссель) — винтовая, спиральная или винтоспиральная катушка из свёрнутого изолированного проводника, обладающая значительной индуктивностью при относительно малой ёмкости и малом активном сопротивлении. Как следствие, при протекании через катушку переменного электрического тока наблюдается её значительная инерционность.

Применяются для подавления помех, сглаживания биений, накопления энергии, ограничения переменного тока, в резонансных (колебательный контур) и частотно-избирательных цепях, в качестве элементов индуктивности искусственных линий задержки с сосредоточенными параметрами, создания магнитных полей, датчиков перемещений и так далее.

Конструктивно выполняется в виде винтовых или винтоспиральных (диаметр намотки изменяется по длине катушки) катушек однослойных или многослойных намоток изолированного одножильного или многожильного (литцендрат) проводника на диэлектрическом каркасе круглого, прямоугольного или квадратного сечения, часто на тороидальном каркасе или, при использовании толстого провода и малом числе витков — без каркаса. Иногда, для снижения распределённой паразитной ёмкости, при использовании в качестве высокочастотного дросселя однослойные катушки индуктивности наматываются с «прогрессивным» шагом — шаг намотки плавно изменяется по длине катушки. Намотка может быть, как однослойной (рядовая и с шагом), так и многослойной (рядовая, внавал, типа «универсал»). Намотка «универсал» имеет меньшую паразитную ёмкость. Часто, опять же, для снижения паразитной ёмкости, намотку выполняют секционированной, группы витков отделяются пространственно (обычно по длине) друг от друга.

Для увеличения индуктивности катушки часто снабжают замкнутым или разомкнутым ферромагнитным сердечником.

Катушка индуктивности является пассивным компонентом электронных схем, основное предназначение которой является сохранение энергии в виде магнитного поля. Свойство катушки индуктивности чем-то схоже с конденсатором, который хранит энергию в виде электрического поля.

Индуктивность (измеряется в Генри) — это эффект возникновения магнитного поля вокруг проводника с током. Ток, протекающий через катушку индуктивности, создает магнитное поле, которое имеет связь с электродвижущей силой (ЭДС) оказывающее противодействие приложенному напряжению.

Индуктивности широко используются в аналоговых схемах и схемах обработки сигналов. Они в сочетании с конденсаторами и другими радиокомпонентами образуют специальные схемы, которые могут усилить или отфильтровать сигналы определенной частоты.

Катушки индуктивности получили широкое применение начиная от больших катушек индуктивности, таких как дроссели в источниках питания, которые в сочетании с конденсаторами фильтра устраняют остаточные помехи и другие колебания на выходе источника питания, и до столь малых индуктивностей, которые располагаются внутри интегральных микросхем.

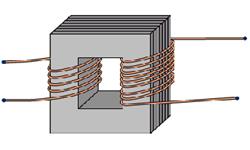

Две (или более) катушки индуктивности, которые соединены единым магнитным потоком, образуют трансформатор (рис.), являющимся основным компонентом схем, работающих с электрической сетью электроснабжения. Эффективность трансформатора возрастает с увеличением частоты напряжения.

Примером применения катушки индуктивности является катушка зажигания, представляющая собой трансформатор.

Дополнительно можно посмотреть фильм 1.4.

Конденсатором является радиоэлектронное устройство, предназначенное для накопления энергии электрического поля, обладающее способностью накапливать в себе электрический заряд, с последующей передачей накопленной энергии другим элементам электрической цепи. Устройства очень часто используют в различных электрических схемах.

Конденсаторы способны очень быстро накапливать заряд и так же быстро отдавать всю накопленную энергию. Для их работы характерна цикличность данного процесса. Величина накапливаемого электричества и периоды циклов заряда-разряда определяется характеристиками изделий, которые в свою очередь зависят от типа модели. Параметры этих величин можно определить по маркировке изделий.

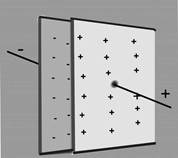

Простейшим конденсатором являются две металлические пластины, разделённые диэлектриком. Выступать в качестве диэлектрика может воздушное пространство между пластинами. Модель такого устройства изображена на рис. 1.8.

Если на конструкцию подать постоянное напряжение, то образуется кратковременная замкнутая электрическая цепь. На каждой металлической пластине сконцентрируются заряды, полярность которых будет соответствовать полярности приложенного тока. По мере накопления зарядов ток будет ослабевать, и в определенный момент цепь разорвётся. В нашем случае это произойдёт молниеносно.

При подключении нагрузки накопленная энергия устремится через нагрузочный элемент в обратном направлении. Произойдёт кратковременный всплеск электрического тока в образованной цепи. Количество накапливаемых зарядов (ёмкость, C) прямо зависит от размеров пластин. Значения емкости и максимального рабочего напряжения конденсатора указаны на его корпусе. С целью увеличения ёмкости вместо пластин используют обкладки из алюминиевой, ниобиевой либо танталовой фольги, разделённой диэлектриками. Эти слоеные ленты туго сворачивают в цилиндр и помещают в цилиндрический корпус (рис.1.9).

Существуют также плоские конденсаторы, конструктивно состоящие из множества тонких обкладок, спрессованных между слоями диэлектрика в форме параллелепипеда. Такие модели можно представить себе в виде стопки пластин, образующих множество пар обкладок, соединённых параллельно.

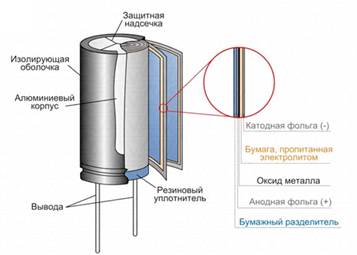

Отдельную группу составляют изделия, у которых одна обкладка выполнена из металла, а в качестве второй выступает электролит. Это класс электролитических конденсаторов (пример на рисунке 3 ниже). Они отличаются от других типов изделий большой удельной ёмкостью. Похожими свойствами обладают оксидно-полупроводниковые модели. Второй анод у них – это слой полупроводника, нанесённый на изолирующий оксидный слой.

Электролитические модели, а также большинство оксидно-полупроводниковых конденсаторов имеют униполярную проводимость. Их эксплуатация допустима лишь при наличии положительного потенциала на аноде и при номинальных напряжениях. Поэтому следует строго соблюдать полярность подключения упомянутых радиоэлектронных элементов.

В электрических схемах данные устройства могут использоваться с различными целями, но их основной функцией является сохранение электрического заряда, то есть, конденсатор получает электрический ток, сохраняет его и впоследствии передает в цепь.

При подключении конденсатора к электрической сети на электродах конденсатора начинает накапливаться электрический заряд. В начале зарядки конденсатор потребляет наибольшую величину электрического тока, по мере зарядки конденсатора электроток уменьшается и когда емкость конденсатора будет наполнена ток пропадет совсем.

При отключении электрической цепи от источника питания и подключении нагрузки, конденсатор перестает получать заряд и отдает накопленный ток другим элементам, сам, как бы становится источником питания.

Существуют различные типы конденсаторов. Большинство конденсаторов имеют фиксированную емкость, за исключением переменного конденсатора. Переменный конденсатор (рис. 1.10) — конденсатор, электрическая ёмкость которого может изменяться механическим способом, либо электрически.

Диапазон емкости конденсатора обычно находится между несколькими пикофарадами (пФ, pF) и микрофарадами (мкФ, uF):

1 pF = пикофарад = 10-12 F

1 nF (нФ) = нанофарад = 10-9 F

1 uF= микрофарад = 10-6 F

Максимальное напряжение конденсатора варьируется от нескольких вольт до 1000 вольт.

При маркировке емкостей конденсаторов в микрофарадах применяется цифровая маркировка, например, 1 — 1 мкФ, 10 — 10 мкФ, 100 — 100 мкФ. В маркировке может использоваться буква R, число что стоит после нее значит десятые доли микрофарада (мкФ), например, R1 — 0,1 мкФ, R22 — 0,22 мкФ, 3R3 — 3,3 мкФ.

Дополнительно можно посмотреть фильм 1.5.