Ремонтные материалы. Благодаря ремонтным материалам можно восстановить до 70% автомобильных шин, получивших повреждения в дороге. Затраты на ремонт зависят от размера повреждения и составляют 5…10% от стоимости новой шины.

Ниже описываются основные ремонтные материалы, применяемые при восстановлении шин.

Сырая резина — пластичная масса черного цвета (рис. 20.29), которую необходимо при ремонте шин нагревать до температуры вулканизации –140…150°С, поэтому такой процесс называют горячей вулканизацией. Смесь нагревают вулканизаторами. Они бывают различных конструкций, но в настоящее время наиболее распространены электрические.

Заплаты подразделяют на:

— универсальные — для восстановления изнутри шины ее герметичности, а также жесткости каркаса при небольшом его повреждении;

— камерные — в отличие от универсальных, после наклеивания могут растягиваться вместе с камерой. Ими можно отремонтировать дефекты камер шин холодной вулканизацией. Заплаты для камер используются для ремонта камер автомобильных шин из натурального и синтетического каучука. Заплаты имеют по краям зигзагообразную каемку из вулканизированной резины и активного слоя, благодаря чему при ремонте достигается большая поверхность сцепления.

Заплаты изготавливают разных размеров, из резины. Они бывают двух основных типов – без упрочняющего корда и армированные. В заплатах из корда сторона, предназначенная для соединения с ремонтируемым участком, покрыта особым клеевым слоем. При нанесении на нее специального состава происходит холодная вулканизация. Армированные заплаты внутри упрочнены кордом. Они предназначены для восстановления изнутри шины ее прочности и жесткости после обрыва нитей корда. Могут применяться как при сквозных дырах, так и в случаях повреждений без потери герметичности. Одна из сторон такой заплаты покрыта слоем для холодной вулканизации.

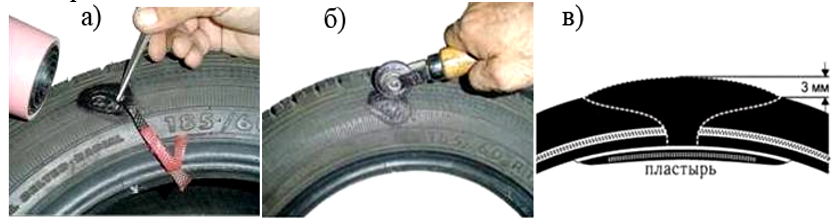

Пластыри – используются для ремонта диагональных и радиальных шин и подразделяются на диагональные, радиальные т универсальные (рис. 2.34, в).

Диагональные пластыри – применяются для ремонта сквозных повреждений с нарушением целостности корда диагональных шин. Они изготавливаются различных размеров и предназначены для ремонта шин способом горячей и холодной вулканизации. Для всех видов автошин разработано 4 группы пластырей: для легковых и грузовых автомобилей, для колесных тракторов, для внутризаводского транспорта и дорожно-строительных машин. При этом пластыри больших размеров изготавливаются в бомбинированном виде, то есть их профиль соответствует профилю шины.

Все пластыри для ремонта автомобильных шин предварительно провулканизированы, за исключением тонкого (0,4 мм) адгезивного. Пластыри, благодаря применению предварительно вытянутого термофиксированного нейлонового корда для отдельных усилительных слоев, являются очень прочными и в то же время гибкими. Благодаря специальной конструкции у диагональных пластырей минимум 6 слоев корда, причем самые широкие и длинные слои прилегают к каркасу шины, что имеет решающее значение для ее надежного ремонта. Диагональные пластыри используются для ремонта как вискозных, так и нейлоновых каркасов автошин.

Радиальные пластыри – применяются для ремонта сквозных повреждений радиальных автомобильных шин с нарушением корда. Конструктивной особенностью этих пластырей является то, что они воспринимают нагрузку на всем участке от кромки борта до середины беговой дорожки шин. Достаточно длинный и одновременно тонкий пластырь исключает увеличение жесткости боковой стенки в месте ремонта, что положительно сказывается на качестве и надежности ремонта радиальных шин. Радиальные пластыри изготовлены из особенно прочного, малорастворяющегося вискозного корда.

Универсальные пластыри – предназначены для экспресс-ремонта бескамерных шин с размерами повреждений от 3 до 8 мм без нарушения нитей корда. При помощи универсального пластыря восстанавливается герметичность бескамерной шины в местах, где невозможен ремонт жгутиком, спецжгутиком или грибком (боковина, плечо и т.д.).

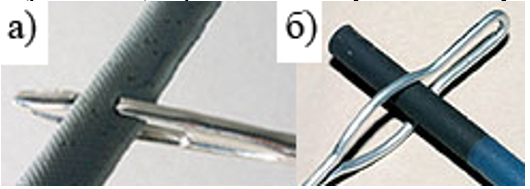

Жгутики или вставки – используются для ремонта радиальных шин легкового и грузового транспорта.

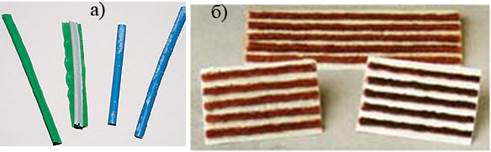

Жгутики или вставки бывают следующих основных типов:

— резиновые с наружным слоем для холодной вулканизации (рис. 20.31, а). Если ими герметично отремонтированы повреждения беговой дорожки, позже их можно не удалять, а после разборки колеса лишь обрезать внутри выступающую часть и наклеить усиливающую заплату. Жгутики могут быть упрочнены нитями, чтобы не рвались при установке;

— с внешним слоем для холодной вулканизации. Это волокнистые по структуре жгуты (рис. 20.31, б) пропитаны клеевым составом. Изготовленные из синтетических нитей, пропитанных бутилкаучуком, жгутики очень прочны, что позволяет легко установить их в шинах со стальным кордом. На них нет слоя для холодной вулканизации. Такие жгутики предназначены для временного ремонта бескамерных шин без снятия с диска при повреждениях, поскольку герметизируют повреждения только за счет компрессии и адгезии к резине. Шина, отремонтированная таким способом, при длительной эксплуатации может разгерметизироваться. В результате упадет давление, влага попадет к корду и постепенно его разрушит.

Грибки – предназначены для профессионального ремонта камерных и бескамерных автомобильных шин при небольших повреждениях на беговой дорожке (рис. 20.32). Грибки изготавливают из резины разных размеров, покрытой слоем для холодной вулканизации. Грибок устанавливают изнутри шины, когда отверстие от инородного предмета отклонено от вертикали на угол не более 25°, то есть почти перпендикулярно к поверхности шины.

Вулканизирующая жидкость – применяется для ремонта камер автошин и взаимодействует с активным слоем заплаты, в результате чего и происходит процесс холодной вулканизации. Эта вулканизация долговечна, температурно- и бензиновоустойчива.

Спеццемент – применяется для специальной обработки поверхности дефектов и материалов, применяемых при ремонте автомобильных шин способом холодной вулканизации.

Химический очиститель – это раствор для быстрой и качественной подготовки дефектов камер и шин к ремонту.

Благодаря ремонтным материалам можно восстановить до 70% шин, получивших повреждения в дороге. Затраты на ремонт зависят от размера повреждения и составляют 5…10% от стоимости новой шины.

Современная технология позволяет производить быстрый и надежный ремонт всех основных видов повреждений радиальных и диагональных шин. Ремонту подлежат повреждения на беговой дорожке, боковине и плече шин. При этом используется метод горячей и холодной вулканизации. Метод холодной вулканизации позволяет в течение нескольких минут качественно отремонтировать камеру или шину.

Оборудование и инструмент для ремонта автомобильных шин. Вулканизатор предназначен для ремонта поврежденных участков шин и камер наложением ремонтного материала (рис. 20.33). Вулканизаторы подразделяются на используемые для ремонта камеры, применяемые для ремонта шин, вулканизаторы комбинированные. Последние можно использовать как для ремонта камер, так и для ремонта шин. В зависимости от колеса, которое необходимо отремонтировать, используют стационарные или портативные переносные вулканизаторы.

В основе принципа действия вулканизатора лежит нагревание поврежденных участков шины и близлежащей поверхности с последующим наложением на поврежденное место своеобразной заплатки — пластыря. Пластыри могут накладываться как методом горячей, термальной вулканизации, так и методом холодной вулканизации.

Для поддержания постоянной температуры вулканизации (150…160 °С) вулканизатор комплектуется нагревательными элементами 2 с термодатчиками, при этом прибор сам регулирует температуру по степени наибольшего нагрева какого-либо из датчиков, таким образом, обеспечивается безопасность устройства и невозможность перегрева поверхности шины. Кроме того, можно включить автоматическое выключение вулканизатора по окончании работы. Питание вулканизаторов осуществляется как от электросети, так и от других источников, например, от аккумулятора автомобиля.

Зажимное приспособление 3 верхней головки позволяет производить вулканизацию путем соединения под давлением посредством подпружиненного винтового зажима.

В вулканизаторах кроме твердых нагревательных элементов могут применяться и эластичные элементы (рис. 20.34).

Гибкие эластичные нагреватели обеспечивают 4 идеальное повторение профиля шины и необходимую для вулканизации температуру, а пневмоподушки 3 равномерно распределяют усилие прижима.

Управление и контроль за процессом вулканизации осуществляется при помощи электронного таймера-терморегулятора и регуляторов давления, расположенных на пульте управления 5.

Борторасширитель предназначен для разведения бортов шин автомобилей при осмотре и ремонте местных повреждений. Они позволяют производить осмотр, шлифование, очистку от грязи, установку внутренней камеры и монтаж заплат.

Борторасширители можно разделить на две категории: механические (рис. 20.35, а) и пневматические (рис. 20.35, б).

Пневматические борторасширители оборудованы установочным столом и подъемником для фиксации шины, расширения ее бортов и подъема во время ремонта. Широкое основание обеспечивает большую устойчивость, что важно при работе с грузовыми шинами.

Борторасширители оборудуются источниками свет на гибкой ножке, что позволяет тщательно осматривать внутреннюю поверхность шины. Расширение шины производится либо вручную, либо нагнетанием воздуха в пневмоцилиндры с помощью ножной педали.

Стенды для определения скрытых (внутренних) дефектов шин. Повреждение шины кроме видимых наружных, могут быть и внутренними, которые определить сложно. Для этих целей существуют пневмодефектоскопы, ультразвуковые установки, оптоэлектронные технологии и т. д., но применение их ограничено из-за высокой стоимости и сложности конструкции.

Примером стационарного диагностического стенда для автоматического определения скрытых дефектов шин является стенд МТТ 2020 компании Beissbarth.

Конструкция стенда подобна конструкции балансировочных стендов. Колесо устанавливается на вал стенда при помощи быстро зажимного приспособления, а встроенный измерительный датчик автоматически определяет размер колеса.

Тестирующая головка на основе оптоэлектронной технологии при помощи лазерных датчиков диагностирует боковину шины колеса, которая делится на 7…9 сегментов, покрывающих всю окружность колеса (рис. 20.36).

Микропроцессор перемещает тестирующую головку с сегмента на сегмент. Данные измерений, записанные тестирующей головкой, пересылаются в компьютер, обрабатываются, оцениваются и отображаются на мониторе ПК. Вся последовательность тестирования для шины среднего размера занимает не более 1,5 мин.

Скрытый дефект шины становится видимым благодаря оптоэлектронной измерительной технологии и цифровому анализу изображения. Новая оптоэлектронная измерительная технология основана на неразрушающем дистанционном исследовании поверхности шины с помощью лазерного луча и последующей записи электронной CCD камерой.

Этот метод, известный как сдвиговая фотография, использует информационные данные двух налагаемых поверх друг друга изображений. С помощью специальной процедуры определяется область, в которой изображение отличается одно от другого.

В стенде МТТ 2020 производится запись первого изображения шины при условиях нормального давления, а затем регистрируется второе изображение при другом значении внутреннего давления.

Эти два изображения оцениваются при помощи компьютерной программы и результат выводится на экран монитора в виде графического изображения шины с указанием места расположения дефектов (рис. 20.37).

Внутренние дефекты, которые могут быть определены с помощью этого метода, включают в себя механические повреждения опорных элементов конструкции шины из-за нанесенного удара, разрезов, обрывов корда и области измерений.

Шероховальный инструмент (рис. 20.38) предназначен для подготовки внутренней поверхности шины для установки пластыря или заплаты.

Шлифовальный инструмент служит для окончательной обработки поверхности шины. В состав такого инструмента входят проволочные и шероховальные щетки.

Абразивный инструмент (рис. 20.39) предназначен для тонкой обработки стального корда.

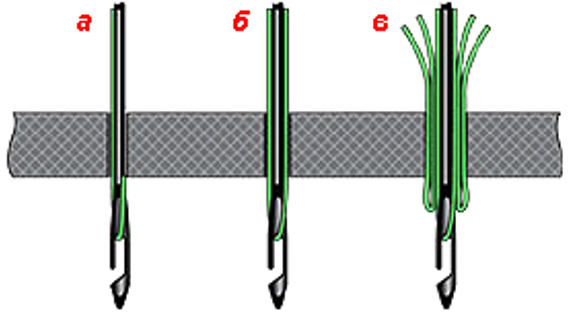

Инструмент для монтажа жгутов и вставок (рис. 20.40) применяется при ремонте мелких повреждений шин.

Пост накачивания грузовых колёс применяется для безопасного накачивания шин грузовых автомобилей (рис. 20.41).

Пневмопистолет предназначен для установки шипов противоскольжения в предварительно образованные отверстия при ошиповке шин автомобилей.

Проверка камер и бескамерных шин на герметичность, поиск проколов, порезов осуществляется опусканием подкаченной шины или камеры в специальную ванну с водой (рис. 20.43).

Ремонт камер. Поврежденные камеры ремонтируют, если они не повреждены нефтепродуктами, отсутствуют пористость и затвердевание стенок, нет пролежней глубиной более 0,5 мм в местах сгиба, размеры повреждений не превышают габаритных возможностей вулканизационных аппаратов, т. е. примерно 150 мм.

Горячая вулканизация. Подлежащие ремонту участки камер зашероховывают с помощью соответствующего инструмента, очищают от пыли и обезжиривают.

Небольшие повреждения (размером до 30 мм) ремонтируют наложением заплат из невулканизированной резины, а большие — заплатами из вулканизированной резины. Подлежащее ремонту место маркируют направляющими линиями в радиальном и осевом направлениях. Заплата (пластырь) также маркируется продольными и поперечными линиями.

Заплату из невулканизированной камерной резины промазывают один раз клеем, накладывают на подготовленное место повреждения и прикатывают роликом от середины к краям. Заплату (пластырь) из вулканизированной резины шерохуют по краю на ширину 40…45 мм, промазывают клеем, просушивают и обкладывают со стороны промазанной клеем плоской сырой камерной резиной шириной 8…10 мм. Подготовленную таким образом заплату наклеивают на камеры и прикатывают роликом. Камеры вулканизируют с помощью вулканизационных аппаратов. Ремонтируемую камеру накладывают заплатой на рабочую плиту и при помощи нажимного винта и прижимной плитки плотно прижимают, создавая давление 0,4…0,5 МПа. Продолжительность вулканизации 15…20 мин. Время вулканизации устанавливается на управляющем таймере, вулканизатор включается и поддерживает оптимальный режим (около 160°С) автоматически. Продолжительность процесса контролируется по отсчету времени на табло таймера. По окончании вулканизации вулканизатор автоматически отключается, однако сразу вынимать отремонтированную камеру не следует. Ее нужно выдержать 5…10 минут до охлаждения. Отремонтированную камеру проверяют на герметичность погружением в надутом состоянии в ванну с водой.

С помощью вулканизатора можно приварить и новый сосок. Для этого применяется специальный переходник-грибок. С камеры аккуратно удаляется старый сосок, место вулканизации очищается, готовится и обезжиривается. Затем камера укладывается на основание вулканизатора, и на место установки помещается новый сосок. Придерживая его рукой, надевают переходник и фиксируем верхний прижим, из которого предварительно удаляют вставной сердечник. Далее процесс вулканизации аналогичен описанному выше.

Холодная вулканизация. Такая вулканизация производится с помощь специальных заплат (пластырей) (рис. 20.44).

На концах повреждения (если оно имеет форму пореза) с обеих сторон убирают концентраторы напряжений, придав им округлую форму.

Подбирают подходящую по размерам повреждения заплату. Заплата должна по размерам перекрывать дефект:

– на 5..10 мм со всех сторон для камер легковых автомобилей;

– на 10…15 мм со всех сторон для камер грузовых автомобилей;

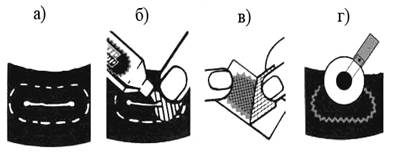

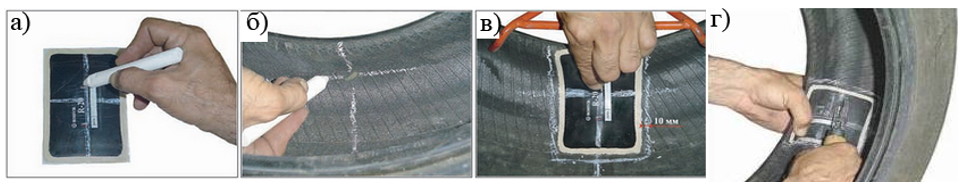

Накладывают подобранную заплату по центру повреждения и производят разметку места ремонта точно по размеру выбранной заплаты для дальнейшей зачистки (рис. 20.44, а).

Внутреннюю поверхность камеры в месте ремонта шерохуют или наносят специальный очиститель (при малых размерах шины) на площадь, равную размеру выбранной заплаты, и аккуратно удаляют загрязнения с помощью скребка.

На место ремонта равномерным слоем наносят вулканизирующую жидкость (клей) (рис. 20.44, б) и просушивают (при пробе тыльной стороной пальца прилипания не должно быть). Время выдержки зависит от влажности и температуры воздуха. С заплаты удаляют защиту (рис. 20.44, в). Заплату укладывают на подготовленное место камеры и тщательно с усилием прикатывают заплату прикаточным роликом от центра к краям (рис. 20.44, г.).

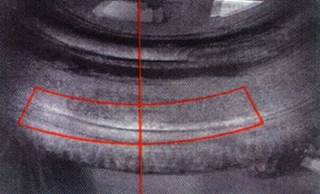

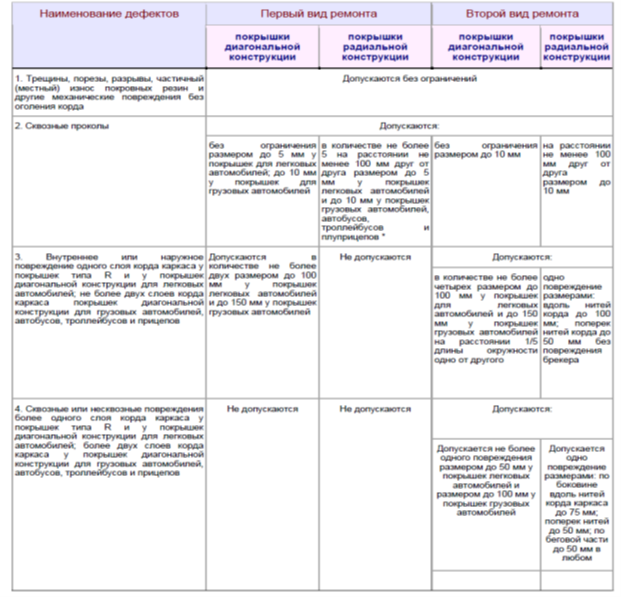

Ремонт покрышек. Ремонту местных повреждений подлежат шины, снятые с эксплуатации из-за проколов, порезов и других механических повреждений каркаса и покровных резин, если их размеры не превышают норм согласно табл. 20.1.

Технология ремонта больших повреждений. Перед ремонтом покрышку очищают от грязи и просушивают. Сушку рекомендуется производить в сухом отапливаемом помещении в течение суток для шин грузовых автомобилей и в течение 3-х суток для шин легковых автомобилей. Допускается сушить место повреждения лампой или струей подогретого воздуха, при этом нельзя допускать прогрева резины выше 80° С.

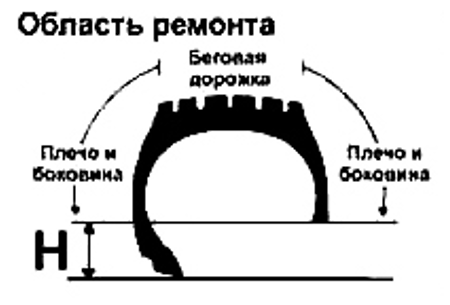

Шину обследуют на возможные скрытые повреждения и проверяют на целесообразность ремонта, учитывая условия эксплуатации и размер неремонтируемой зоны. Измерение неремонтируемой зоны производится от края борта вниз по внутренней стороне покрышки. Шина, имеющая повреждения корда в маркированной зоне борта Н (рис. 20.45) не подлежат ремонту. Размеры неремонтируемой зоны приведены в специальных условиях на тип данных шин.

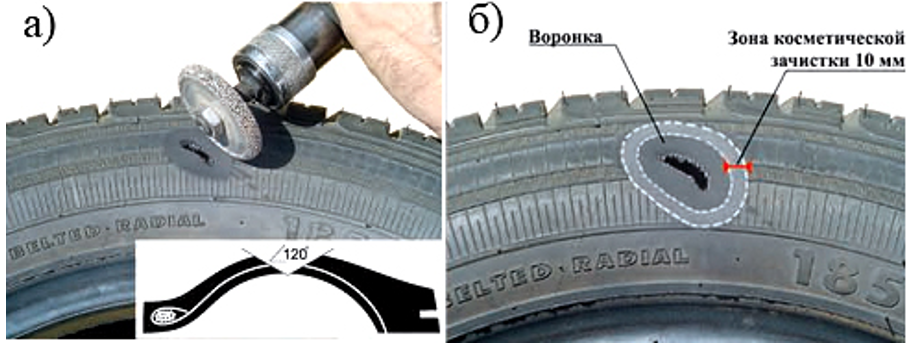

Для наложения пластыря вырезают поврежденный участок резины с наружной стороны шины в виде воронки. Производят шероховку наружной поверхности шины, используя дисковую карбидную фрезу. Зачистку места ремонта нужно делать под углом не менее 120° в боковой зоне шины (рис. 20.46, а) и 90° на беговой дорожке. Для предварительной грубой обработки резины следует применять низкооборотистую шлифмашинку 2500 об/мин. С наружной стороны шины рваные края повреждения срезают в виде воронки, полностью удаляя разлохмаченные нити текстильного корда, для ускорения этой операции используют колпачковый резец.

Обрабатывают зону повреждения очистителем и с помощью скребка удаляют загрязнения. Используя низкооборотистую шлифмашинку с карбидной фрезой в виде полусферы, зачищают место ремонта внутри шины. После зачистки ремонтной поверхности карбидной фрезой рекомендуется дополнительно проводить шероховку специальной текстурной щеткой. Это придает поверхности необходимую степень шероховатости. Удаляют пыль и резиновую крошку внутри и снаружи шины в месте ремонта с помощью щетки или пылесоса. Нежелательна очистка сжатым воздухом, так как он может содержать масло или влагу. Обезжиривание ремонтной поверхности после шероховки и не требуется. Это приводит к уничтожению микротекстуры поверхности и тем самым снижает качество ремонта.

Прокатывают пластырь узким 3 мм роликом крест-накрест от центра к краям (рис. 2.51, г). Для более качественной прокатки зону ремонта с внешней стороны следует прижимать рукой.

Жесткие многослойные пластыри после прокатки роликом необходимо дополнительно простучать пневмомолотком. Желательно использовать пневмомолоток с регулировкой частоты ударов. Для лучшего вытеснения воздуха из-под пластыря простукивание следует делать от центра к краям.

Простукивание молотком обеспечивает лучшее соединение пластыря с шиной и резко активизирует процесс «холодной» вулканизации. В результате простукивания происходит интенсивное перемешивание клея с агдезивом, и прочность связи пластыря с шиной сразу возрастает на 20% за счет присасывания пластыря к шине и вакуумирования поверхности под ним.

После установки пластыря производится косметический ремонт пореза с наружной стороны. Перед нанесением термоклея место ремонта необходимо хорошо просушить и при необходимости прогреть. По теплой резине наносят термоклей и дают ему высохнуть. В отличие от химического клея, термоклей не теряет своих свойств при длительной сушке, и в случае загустения хорошо разбавляется очистителем.